長かった夏休みも終了し、本日から2学期がスタートしました。新型コロナウイルスという見えない的との闘いの中でのスタートとなりましたが、感染対策をしっかり行い、充実した学校生活にしましょう。

【表彰伝達式】

始業式に先立ち、表彰伝達式が行われました。(新型コロナウイルス感染防止のため放送で実施)

<インターハイ・ボート競技>

男子ダブルスカル 第4位

<愛媛県高等学校新人大会ボート競技南予地区予選>

男子ダブルスカル 第1位

男子シングルスカル 第1位

<四国地区水産・海洋高等学校産業教育意見・体験発表会>

最優秀

<愛媛大学社会共創コンテスト>

地域課題部門 奨励賞

<海洋情報技術検定>

1級

2級

【第2学期始業式】

校長式辞(新型コロナウイルス感染防止のため放送で実施)では、主に以下の点について、お話されました。

・新型コロナウイルス感染防止の徹底について

・夏季オリンピックから感じたこと

<式辞を聞く生徒の様子>

(3年生)

(2年生)

(1年生)

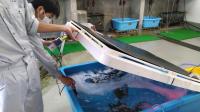

2年生の生徒が学校桟橋と坂下津の水質測定とマダイ管理を行いました。

マダイの給餌をしています。

水産増殖研究部では、昨年よりベタの飼育・繁殖を行っています。この水槽の個体は先月繁殖した個体です。姿・形が親魚と似てきました。

こちらの水槽は、昨日、繁殖行動したペアです。

オスが泡巣を作り、メスとお見合いをさせます。うまくペアリングしたオスがメスの体を締め付け産卵させます。この行動を繰り返します。その後、産み終えたメスを取り出します。

残されたオスは卵保育を行います。

こちらは今朝のオスのようすです。

見えにくいですが、泡巣の中に白色した卵がたくさん入っています。

水産増殖研究部では、様々な生物飼育を行っています!

お盆前ですが、生徒たちはそれぞれの管理を行っています。

坂下津実習筏で水質測定とマダイの給餌を行いました。

今日の坂下津はミズクラゲがたくさん見られました。

生物飼育実習室では3年生が課題研究飼育しているヒラメの管理を行っていました。

この班はタツノオトシゴ班です。

スクスクと成育中です!

週末より災害級の降雨が予想されていますので、コロナ対策と同様に十分にお気をつけください。

本校では、今年度、愛媛県「三浦保」愛基金環境保全・自然保護分野公募事業の採択を受け、新養殖対象種の開発―水高タビエビ・プロジェクト―を展開しています。

タビエビとは、宇和島地域ではウチワエビ類のことをいいます。ウチワエビ類のフィロゾーマ幼生はクラゲ類に騎乗し餌料や移動手段として利用しています。本事業ではウチワエビ類の種苗生産を目指すこと目的としています。

第一歩として、高知県幡多郡大月町の公益法人黒潮生物研究所へ訪問し、戸篠主任研究員によるクラゲ類の生物学的特徴とその飼育法に関する講話と施設見学を行いました。

施設に保管されている貴重な標本類や飼育生物を見せていただきました。

オニヒトデやサンゴ類が飼育されています。

次に今回のメインとなるクラゲ類の飼育水槽を見学しました。

戸篠主任研究員による講義では、クラゲ類全般に関すること宿毛湾におけるクラゲ類の出現状況について詳しく教えていただきました。

続けて黒潮生物研究所で継代飼育されているミズクラゲとアカクラゲのポリプを提供していただきました。維持できるようがんばります!

最後になりましたが、本研修の実施に際しまして、公益法人黒潮生物研究所の戸篠様はじめ職員の皆さまへ対しまして厚く御礼申し上げます!

引き続きご指導くださいますようよろしくお願いいたします。

懸垂幕が1本追加されました。今回は国体出場の懸垂幕になります。

本当にすばらしいことです。国体での健闘を祈っています。

※ 新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。最新の情報を入手し、今一度感染対策の徹底をお願いします。

今朝の活動のようすです。

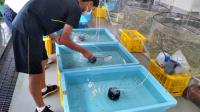

1年生はワキンの飼育管理を行っています。

夏休みに前に大中小と3区に選別したワキンですが大きくなった個体を選別しているところです。

3年生ヒラメ班の皆さんは測定を行っています。前回に比べ成長しているようです。今後が楽しみですね!

夏休みも充実した活動を行っています!

先月、宇和島市との協働で宇和島産マダイ養殖・魚食普及に関するオンライン授業を行いました。

愛媛県宇和島市で生産されている養殖マダイは全国シェア32%を占めております。姉妹都市交流活動では、新型コロナの影響で一部滞留している宇和島産マダイを学校給食の食材として提供する事業の一環として、宇和島市と姉妹都市(北海道当別町、宮城県仙台市、同県大崎市、長野県千曲市)4市及び宇和島市内の2小学校でオンライン授業を実施しました。

https://uwajimasuisan-h.esnet.ed.jp/plugin/blogs/show/1/2/502#frame-2

先日、北海道当別町立当別小学校3年生の皆さまより、オンライン授業のお礼状をいただきました。マダイの色や養殖に関すること、給食としてマダイをいただきましたと多くの感想をいただきました。ありがとうございました!

オンライン授業を行った本校生徒のみなさん、児童生徒の皆さんに教えること伝えることの難しさや楽しさを実感していただけたのではないでしょうか。大変貴重な経験ができましたね!

今年5月に種苗生産したマダイたちです。すくすく育っていますよ!

最後に姉妹都市交流活動を実施するにあたり、宇和島市役所水産課職員の皆さま、オンライン授業に参加してくださいました関係者の皆さまに対しまして感謝申し上げます。

♯鯛食べよう

7月29日(木)、30日(金)の2日間、中学生の体験入学を実施しました。

新型コロナウイルス感染症対策をしっかり行い、少人数のグループに班分けし、それぞれの班を本校生徒と教員が引率し、海洋技術科(G科)、水産増殖科(A科)、水産食品科(M科)の3学科の説明や体験、学校全体の説明を行いました。夏休み中ではありますが、多くの本校生徒も参加し、熱心に中学生に対して説明を行っていました。一人でも多くのみなさんの入学を心待ちにしています。

【開会式の様子】

全体の様子 進行役の生徒会執行部

校長あいさつ 生徒会長あいさつ

【各班に分かれての点呼の様子】

【海洋技術科(G科)の様子】

<Fコース>

<Eコース>

【水産増殖科(A科)の様子】

【水産食品科(M科)の様子】

【学校紹介の様子】

【閉会式の様子】

アンケート記入 進行役の生徒会執行部 生徒会長あさいつ

今日の実習ではナマコに関する学習を行いました。ナマコは棘皮動物の1グループで、ウニやヒトデの仲間に属します。

解剖し各部名称や体のつくりについて観察しました。

資料を見ながら熱心に取り組むことができました。

二学期以降の学習に活かしてください!

【2021年6月14日実施 総合実習】