10月18日(水)1~4限目に津島中学校の総合的な学習の時間にて全校生徒を対象に出前授業を行いました。

最初に体育館で、豪華景品をかけた「水産クイズ」を行いました。みなさん正解するごとに喜びを爆発させ、大盛り上がりでした。

その後3班に分かれて、本校の海洋技術科・水産増殖科・水産食品科それぞれの学科から、愛媛の水産業に関する授業を行いました。津島中を卒業して現在本校に在籍している生徒が魚をさばく姿や魚の名前を答える姿を見て、とてもいい刺激をもらえたと思います。

今回の出前授業を通して、宇和島市そして愛媛県の水産業に誇りをもってもらいたいです。

校内スポーツ大会の様子を、1に続いてご紹介します。

【ちょっと拝借、トルネード、奪い愛、ムカデリレー】

中間考査期間中ではありますが、部員たちは大忙しです(汗)。

生き物ファーストで頑張っています!

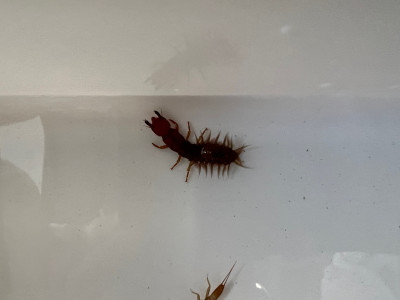

今日は、オニテナガエビの水槽のお引越しをしました。

本種は、H先生が6月中旬に高知県立高知海洋高等学校より稚エビを頂いてきました。

飼育管理は水産増殖科第1学年の科目「水産海洋基礎」で開校日、水産増殖研究部1年生により休日と毎日管理が行われてきました。

頂いてきた当初は百数十個体おりましたが現在は29個体となってしましました。

それでも大きく育ちました。

残暑が厳しい9月でしたが10月に入り寒暖差が出てきたため、今日は屋外水槽から屋内水槽へ移動し、ヒーターによる加温を行いました。

生存している個体が繁殖してくれることを期待し、1年生のみなさん、引き続き管理をよろしくお願いします!

【2023年10月9日(月)実施】

本校寄宿舎「碧水寮」において、食事の提供方法が、宅配業者からの弁当等の宅配から

寮内で調理した料理を提供する形態に変わりました。

念願の寮内で調理した食事の提供が実現し、昨年度の寮内部施設の大規模改修と併せて

寮の施設設備面や食事面が、大幅に改善し、寮生活の質が格段に向上して快適に寮生活を送ることができるようになりました。寮生も大変喜んでいます。

改善した食事形態の様子をご覧下さい。

冷蔵庫からサラダや小鉢を取ります ご飯を自分でよそおいます

みそ汁を自分でつぎます おかずをレンジで温めます

メインのおかずをおぼんにのせます メインのおかずをおぼんにのせます

朝食時の様子です 自分の席で食事をとります

朝食のメニューです 夕食のメニューです

朝食のメニューです 夕食のメニューです

朝食のメニューです 夕食のメニューです

10月1日(日)校内スポーツ大会が開催されました。

生徒全員が蒼龍(せいりゅう)、紅蝶華(こうようか)の二グループに分かれ、

全力を尽くして、各競技に取り組んでいました。素晴らしい思い出に残るスポ

ーツ大会になったではないでしょうか。今回から何度かに分けて、その様子を

紹介していきます。

【入場行進、開会式、スプリントNo.1、難関突破】

私たち水産増殖科第3年は、来村川水系2か所で水生生物による水質判定を行いました。河川の中にはトンボ類やカワゲラ類はじめ生活史の一部が水中で生活する種やサワガ二のように一生を河川内で過ごす種がおります。これらの中に水の汚れの程度を示す指標生物と呼ばれる生き物が含まれます。

この指標生物を使って水の汚れの程度を4つに区分します。今年の結果はどうなりましたでしょうか?

【来村川:三島橋】

気温や水温などを計測した後、採取します。

三島橋ではイシマキガイとヒラタドロムシ類が優先しており水質階級Ⅱ(ややきれいな水)と判定されました。

【薬師谷川:岩戸橋】

三島橋に比べ景観が良いです。採取方法は先と同様です。

岩戸橋ではカワゲラ類とサワガニが優先しており水質階級Ⅰ(きれいな水)と判定されました。

この活動は平成10年より年1回毎年9月または10月に実施しています。このように身近な河川から海域について見つめています。

これからも継続していきます!

【2023年10月5日(木)実施】

7月28日(金)に中学生体験入学が本校にて行われ、県内外から合わせて82名の中学生が参加しました。

体験入学は午前と午後の2回に分けて実施されました。

体育館で生徒会から3つの学科についての説明があった後、各科に分かれて20分ずつの体験活動を行いました。

どの科の体験活動も生徒が積極的に活動し、とても充実した活動となりました。

アンケート結果をみて、さらに興味を持ってくれた人がたくさんいてくれたみたいでとてもよかったです。

ぜひ、宇和島水産高校でお待ちしています。

宇和島地方も梅雨明けし、毎日暑い日が続いています。

夏休みに入っても、部員たちは大忙しです(汗)。生き物ファーストで頑張っています!

今日は、宇和島市内中学校家庭科の先生方の訪問を受けました。水産増殖科で飼育しているマダイをはじめ多くの生き物をご覧いただきました。

その後、マダイの活〆に関する説明と実演を行いました。

その後、坂下津筏に移動しマダイやアコヤガイを見ていただきました。中学校の先生方にとっては新鮮な光景だったのではないでしょうか。

最後に、訪問してくださった先生方に私たちの活動の一部を紹介することができました。来校いただいた先生方へ御礼申し上げます!

【2023年7月25日(火)実施】

今日は、うわじま圏域子ども観光大使の訪問を受けました。6月10日に続いて2回目です。

6月の活動の様子はこちらをご覧ください。

https://uwajimasuisan-h.esnet.ed.jp/blogs/blog_entries/view/8/478a4cc40231f49845300f4915c1b71f?frame_id=8

5月9日から今日までの間、専攻科水産増殖科及び水産増殖科第2学年のみなさんが卵から大切に育ててきたマダイ稚魚の放流を行いました。開校日のみならず土日祝日も当番生徒が頑張って育ててくれました!

マダイ稚魚放流に先立ち、プロジェクターで1回目の活動の振り返りを兼ねて、マダイクイズや放流手順について説明をしました。

説明後、場所を移動していよいよマダイ放流です。

放流後、各班に分かれて施設見学や生き物ふれあいタイムを楽しみました。

最後に、体験した児童のみなさんに感想を書いてもらい一部の児童さんから発表していただきました!

私たちも夏本番を迎える前に無事マダイ稚魚を放流することができました!

うわじま圏域子ども観光大使のみなさん、積極的な活動ありがとうございました!また機会がありましたら交流しましょうね。

【2023年7月17日(月)実施】

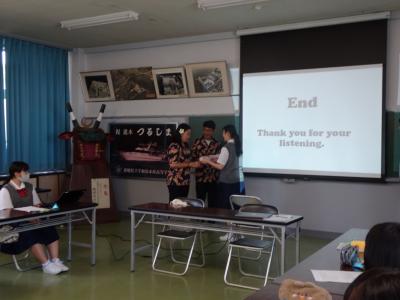

7月6日、2Mの生徒がハワイのインターン生のメロディーさん、マーカスさんと交流を行いました。今年は4年ぶりに本校に来ていただくことができ、ALTのライアン先生も参加して楽しい時間になりました。

始めに、お二人に自己紹介をしていただき、いろいろなハワイ語を教えていただきました。初めて聞く言葉を覚えるのは難しかったですが、みんな興味を持って聞き、クイズにも楽しく挑戦しました。次に、生徒たちが宇和島水産高校や自分たちの学科の紹介を英語で行いました。準備や練習の時間は少なかったのですが、みんなよく頑張っていました。その後は、好きな教科や魚、ハワイのおすすめのものなどについて聞いたり答えたりして楽しみました。

あっという間に1時間が過ぎました。生徒たちは、ハワイの方と実際に会って、英語で伝え合う楽しさを感じることができ、とても充実した交流になりました。この経験をこれからの英語学習に生かしていきましょう。メロディーさん、マーカスさん、ありがとうございました。