9月25日(金)に実施予定であった校内スポーツ大会ですが、雨天により本日の実施となりました。先週の金曜日とは打って変わって、秋晴れの晴天となりました。生徒のみなさんの頑張りにより、すばらしいスポーツ大会となりました。

今日は、2学期中間考査の発表日です。明日から切り替えて勉学に励みましょう。

開会宣言 生徒会 校長あいさつ

生徒会長あいさつ 準備運動 競技諸注意

短距離走 ぐるぐるバット 玉入れ

団席の様子 タイヤ取り 綱取り

借り物競走 台風の目 三又綱引き

学科対抗リレー

成績発表 優勝した黄団(麒麟)の表彰

生徒会長あいさつ

前回の実習では、本校の横を流れる来村川水系2箇所で水質判定を行いました。今日の実習では北宇和郡松野町を流れる広見川で、虹の森公園おさかな館職員2名に講師をしていただき実施しました。

調査項目は、調査場所の生息環境の記録および気温、水温、流速などの測定した後、採集を行います。今日は曇一時雨とあいにくの天候でしたが調査を実施しました。

【広見川】 気温26.0℃、水温24.8℃、採集時間30分

おさかな館職員により採集方法のレクチャーを受け採集しました。たも網を下流側に置き、上流側の石をひっくり返します。採集物は学校に持ち帰り水質判定を行いました。

この場所では、カワゲラ類やヘビトンボ、ヒラタカゲロウ等見られましたが、カワゲラ類とヒラタドロムシ類が優占したため、ややきれいな水(水質階級Ⅱ)に判定されました。なお、本調査で採集されたサンプルの地域教材として標本にします。

最後に、本実習にご協力くださいました虹の森公園おさかな館職員の皆さまに対し御礼申し上げます。また、本実習の一部は愛媛県「三浦保」愛基金環境保全・自然保護分野公募事業によって行いました。記して謝意を表します。

本校では、今年度、愛媛県より「令和2年度SDGs推進リーダー校」の指定を受け、SDGsの観点を取り入れた学習活動を展開しています。

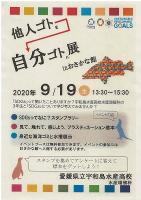

今日は、松野町の虹の森公園「おさか館」において、イベント『他人ゴトを自分ゴトに展』を開催しました。各ブースの会場準備を済ませ、お客さまを迎えます。

屋外受付ではSDGsに関するポスターやスタンプラリー、塗り絵コーナーを、館内イベントホールでは身近な海洋ゴミに関するポスターや水槽展示、プラスティネーション標本展示を行いました。

3年生の皆さんは、これまで学習してきた内容をお客さまへ伝えることはできましたか? イベント終了時に記念撮影をしました。

最後になりましたが、本活動に対しご賛同くださいました虹の森公園おさかな館職員の皆さん、ご来園くださいましたお客さまに対しまして厚く御礼申し上げます!

【2020年9月19日(土)実施】

今日の総合実習では本校横を流れる来村川感潮域(海水流入がある水域)で干潟の生物調査を行いました。

現地に到着したら、点呼、採集活動に際しての注意点等を説明後、採集開始です!

11:00測定:気温28.2℃、水温26.0℃、塩分濃度10.0psu、採集時間45分間

採集物はアシハラガ二、ハマガニ、クロベンケイガイガニ等のカニ類やチチブ、ミミズハゼ、アベハゼといった魚類、ウミニナ、ヘナタリ等の貝類でした。

採集物の一部は地域教材として標本にします。採集物を観察していると突然クロベンケイガニが脱皮を始めました!

この個体は元の場所に戻してあげました。生命の神秘さを感じました!

私たち水産増殖科は地域の自然や生物、産業から学びを深めていきます!!

最後に本実習の一部は、愛媛県「三浦保」愛基金環境保全・自然保護分野公募事業によって行いました。記して謝意を表します。

今日の水産海洋基礎では漕艇(カッター)を行いました。目的は小型舟艇の基礎的な運用方法を習得させると共に、集団の一員として必要な協働力と体力・気力を養い、併せて海と船について理解することです。

カッターのあらましや各部説明を受け乗艇します。

「両舷前へ」への号令の下、漕ぎ出します。

次回は沖に漕ぎ出していきます。今日学習したことを覚えておいてください!

私たち水産増殖科は地域の自然や生物、産業から学びを深めていきます!

【2020年9月15日実施】

本校では、今年度、愛媛県より「令和2年度SDGs推進リーダー校」の指定を受け、SDGsの観点を取り入れた学習活動を展開しています。今週土曜日(9/19)13時30分から松野町の虹の森公園「おさか館」において、イベントを開催します。どなたでも参加いただけます。詳しくは下記の画像をクリックしてみてください。

※ イベントブースは無料参加できます。イベントの参加にはおさかな館へ入館する必要があります。

「SDGs(エスディージーズ)」とは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、国際社会共通の目標です。

SDGsは「17の目標」と「169のターゲット(具体目標)」で構成されています。本校は17個の目標のうち、目標4「質の高い教育をみんなに」、目標12「つくる責任 つかう責任」、目標14「海の豊かさを守る」に関する啓発活動を行っています。

本日、えひめ丸長期乗船実習のため、28名(本科生2G18名、専攻科生漁業科機関科1年生10名)が宇和島港を出港しました。今年は、新型コロナ対策のため、例年実施している出港式も行いませんでしたが、海洋技術科(G科)の1・3年生、専攻科漁業科機関科の1年生及び保護者、学校関係者が見送りに行きました。雨の予報が出ていましたが、晴天に恵まれ、生徒も晴れ晴れとした表情で出港していきました。有意義な実習となることを祈っています。なお、今後の活動の様子は、海洋技術科ブログをご覧ください。